不動産売却の入門書!売り方の基礎・全体像と後悔しないための知識をつけよう

columns

- コラム

不動産の売却は、不動産会社に依頼することで、専門的な知識がなくてもスムーズに進めることが可能です。ただし、高額な取引となるため、後悔しないためにも売却に関する基礎知識や重要なポイントを理解しておくことが大切です。

本記事では、不動産売却に関する基本的な知識(流れ・事前準備・必要書類・費用・税金など)をわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

- 不動産売却の基礎知識(諸経費の流れなど)

- 2025年(令和7年)の不動産相場は?

- 不動産売却の理由別ポイント

- 売却で後悔しないためのポイント、不動産会社の選び方のコツ

不動産売却の全体がわかる基礎知識まとめ

不動産売却をしようと思い立っても、何をどのように学べばいいかわからない、という方もいるのではないでしょうか。

この章では、不動産売却をするうえで押さえておきたい、以下の基礎知識をまとめています。

1-1.不動産売却の基本的な流れと期間

- 相場を調べる(~1ヶ月)

- 不動産査定の依頼(~1ヶ月)

- 媒介契約の締結(~1ヶ月)

- 販売活動の開始(1~4ヶ月)

- 売買契約の締結(1~4ヶ月)

- 決済・物件の引き渡し(1ヶ月)

- 確定申告(売却の翌年)

全体の流れを見ると、不動産の売却を完了するには、目安として3~6カ月ほどの期間がかかると考えられます。

1-2.不動産売却の2つの方法

前述した不動産売却の流れと期間は、「仲介」という売却方法をとった場合の内容です。

仲介は一般的な不動産の売却方法ですが、この他に「買取」という方法を選択する方もいます。

仲介は、不動産会社に売却の仲立ちを頼み、第三者の買主を募集して売却する方法です。

一方の買取は、不動産会社に不動産を直接売却する方法を指します。

仲介による売却は、買主を探す必要があるため、おおよそ3〜6カ月の期間がかかります。一方で、買取は不動産会社に直接売却する形式のため、最短で1週間ほどで手続きが完了するケースもあります。

ただし、買取は不動産会社側の「仕入れ」として扱われるため、仲介と比べて売却価格が2~3割ほど低くなる傾向があります。

| 仲介 | 買取 | |

|---|---|---|

| メリット | ・市場価格に近い価格で売却できる可能性がある ・プロの不動産会社が広告や営業活動を展開し、幅広く買手を探してくれる ・内覧などの機会を通して、買手の意見を反映できる |

・最短1週間程度で売却して現金化できる ・不動産会社への仲介手数料が発生しない ・築古や訳ありの物件でも売却できる可能性がある |

| デメリット | ・買取よりも売却に期間を要する ・仲介手数料がかかる ・内覧対応に手間がかかる |

・仲介での売却に比べて買取価格が2~3割程度安い ・買い取ってもらえない場合がある |

1-3.売却に向けた準備

不動産を売却する際には、まず売出し価格を設定し、購入希望者を募るのが一般的です。しかし、なかなか買い手が見つからない場合には、価格を見直すといった対応が求められます。

タイミングよく値下げに踏み切れないと、売却期間がさらに長引いてしまう可能性があるため、あらかじめ売却計画を立てておくことが大切です。

売却計画は不動産会社と相談しながら進めることもできますが、依頼先を決める前に、以下の2点については自分なりにある程度整理しておきましょう。

- いくらで売却したいか

- いつまでに売却したいか

住宅ローンの残債がある方や、住み替えに必要な資金を確保したい方にとっては、「いくらで売れるのか」が非常に重要なポイントとなります。

また、売却までのスケジュールも価格設定に大きく影響するため、「いつまでに売りたいのか」「最低いくらで売却したいのか」といった目安をあらかじめ決めておくことをおすすめします。

さらに、不動産会社に相談する前に、物件のおおよその売却相場を把握しておくことも大切です。相場を理解しておけば、複数社から提示される査定額の比較がしやすくなるほか、売出し価格や値下げの判断にも役立ちます。

1-4.不動産会社への査定依頼

不動産会社は査定依頼を受けると、その物件が「売れるであろう価格」を調査します。

そして、その調査によって提示された査定額を参考に、売主は売出し価格や売却方針を決めていきます。

査定には以下2つの方法があるため、不動産会社にどちらの方法で依頼するのかを決めておきましょう。

- 机上査定(簡易査定)

- 訪問査定

机上査定は、過去の成約事例などのデータと、簡単な物件情報をもとに査定額を算出する方法です。一方の訪問査定では、机上査定で扱うデータ以外に、不動産会社の担当者が物件を訪問して収集する情報も参考にして、査定額が算出されます。

現地調査を実施する分、訪問査定のほうが精度の高い査定結果を得られます。そのため、不動産売却の意思が固まっている方には、訪問査定をおすすめします。

また、不動産会社への査定依頼は、契約する不動産会社を選ぶためにも必要です。査定額を比較し、信用できる不動産会社が見つかったら媒介契約を結びましょう。

不動産会社に販売活動を進めてもらうためには、媒介契約の締結が必要です。

不動産会社は、仲介手数料を確実に得るために、専任媒介契約や専属専任媒介契約を勧める傾向にありますが、どの契約方法が適しているかは、売主の事情や物件の特徴などにより異なります。

査定依頼前に、どの媒介契約にすべきかをある程度決めておきましょう。

1-5.不動産売却時に必要な書類

▼不動産会社に査定を依頼するときに必要な書類

| 書類の名称 | マンション | 一戸建て | 土地 |

|---|---|---|---|

| 登記事項証明書(登記簿謄本) | ○ | ○ | ○ |

| 売買契約書 | △ | △ | △ |

| 物件購入時の重要事項説明書 | △ | △ | △ |

| 登記済権利証または登記識別情報 | ○ | ○ | ○ |

| 確定測量図・境界確認書 | - | ○ | ○ |

| 公図 | ○ | ○ | ○ |

| 固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書 | ○ | ○ | ○ |

| 物件の図面 | ○ | ○ | - |

| 設備の仕様書 | △ | △ | - |

| 建築確認済証および検査済証 | - | △ | - |

| 建築設計図書・工事記録書 | - | △ | - |

| マンションの管理規約または使用細則 | ○ | - | - |

| マンション維持費関連書類 | ○ | - | - |

| 耐震診断報告書 | △ | △ | - |

| アスベスト使用調査報告書 | △ | △ | - |

▼買主に引き渡しをするときの必要書類

| チェック | 書類の名称 | マンション | 一戸建て | 土地 |

|---|---|---|---|---|

| 本人確認書類 | ○ | ○ | ○ | |

| 実印 | ○ | ○ | ○ | |

| 印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |

| 住民票 | ○ | ○ | ○ | |

| 銀行口座の通帳(銀行振り込み先情報) | ○ | ○ | ○ | |

| ローン残高証明書または返済予定表 | ○ | ○ | ○ | |

| 物件のパンフレット | △ | △ | - |

2.不動産は今売却すべき?2025年(令和7年)の市況を簡単解説

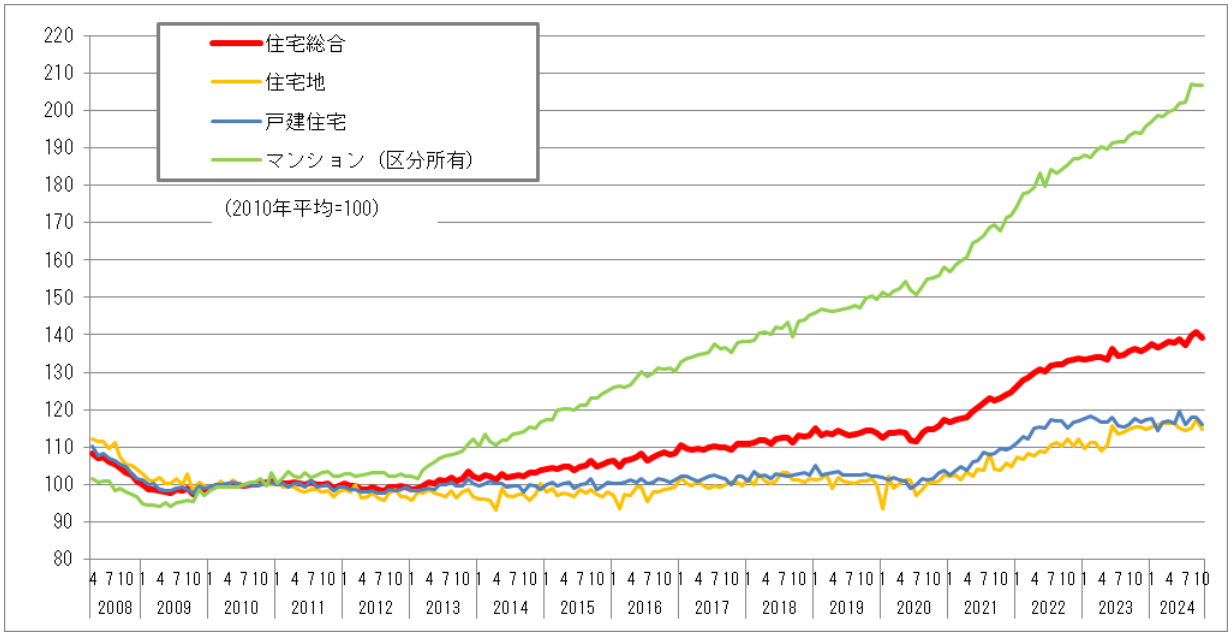

近年、上昇傾向が続く不動産価格ですが、昨年2024年(令和6年)も、緩やかな上昇が見られました。

国土交通省によると、2024年(令和6年)10月時点での不動産価格指数は、住宅総合(全国)が139.3(前月比1.0%増)、住宅地が114.8(同2.2%増)、マンションが206.9(同0.0%増)となっています。

出典:不動産価格指数|国土交通省(2024年12月27日公表、2025年2月26日参照)

この指数は、2010年(平成22年)の平均価格を100とした場合の、不動産価格の変動を示すものです。

戸建て住宅の価格は前月比で1.6%上昇し、不動産価格指数は116.1となっています。これは、2010年の平均価格を明らかに上回っていることを示しています。

3.不動産の売却相場を自分で調べる方法

不動産を適正な価格で売却するためには、売却相場を把握することが重要です。自分自身でリサーチを行い、おおよその相場感をつかんでおくことで、不動産会社から提示される査定額や売出し価格の妥当性を見極めやすくなります。

不動産の売却相場を自分で調べる方法としては、以下のような手段があります。

- 実際の取引価格をWEBサイトで調べる

- 不動産ポータルサイトで売出し価格を調べる

- 公示地価・基準地価から土地価格の目安を確認する

4.不動産売却にかかる費用と税金

不動産を売却する際には、仲介手数料をはじめとする各種費用が発生するほか、登録免許税や印紙税といった税金の支払いも必要になります。

さらに、売却によって利益が出た場合には、「譲渡所得税」として所得税や住民税が課税される場合もあります。

そこで本章では、これらの費用や税金について、以下のポイントを中心に詳しく解説していきます。

- 不動産売却にかかる費用の内訳と平均額

- 不動産売却で発生する税金一覧

- 費用や税金をなるべく抑えて不動産を売却する方法

4-1.不動産売却にかかる費用の内訳と平均額

不動産を売却する際には、目安として売却価格の5~7%程度の諸費用(税金を含む)がかかるとされています。

たとえば、3,000万円でマイホームを売却した場合、発生する諸費用の目安は約150万~210万円ほどになります。

ここでは、具体的にどのような費用がかかるのかを、一覧表でご紹介します。

▼売却するうえでかかる費用

| 項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| 仲介手数料 | 取引金額が400万超 取引物件価格×3%+6万円+消費税 200万円超~400万円以下 取引物件価格×4%+2万円+消費税 200万円以下 取引物件価格×5%+消費税 |

| 抵当権抹消費用 | 司法書士への報酬:1万5,000円~2万円程度 登録免許税:不動産1個に対して1,000円 (通常、土地・建物それぞれに抵当権が設定されるため、1件あたり2,000円) |

| ローンの一括返済にかかる手数料 | 約1万~5万円 |

| その他の諸費用 | 項目により異なる |

これらの費用の中で、特に高額になりやすいのが「仲介手数料」です。

仲介手数料とは、不動産会社と媒介契約を結び、売買契約が成立した際に成功報酬として支払う費用で、売主・買主の双方に発生するのが一般的です。なお、他の諸費用と同様に、売却活動の開始時点で支払う必要はありません。

さらに、状況によっては以下のような費用が追加でかかることもあります。

▼場合によってかかる諸費用

| 項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| ハウスクリーニング費用 | 5万~10万円 |

| 引越し費用 | エリアや時期によって変動するため、引越し会社に要確認 |

| 測量費 | 現況測量費:10万~20万円 確定測量費:35万~80万円 |

| 解体費 | 家の規模・構造・エリアなどによって変動 木造の場合は3万~5万円/坪 鉄筋コンクリートの場合は4万~8万円/坪 |

4-2.不動産売却で発生する税金一覧

不動産売却にあたっては、いくつかの税金を納める必要があります。

本章では、不動産売却で発生する可能性がある税金を一覧で確認しましょう。

| 項目 | 金額・計算方法 |

|---|---|

| 印紙税 | 2万円(軽減税額では1万円) ※1,000万円超~5,000万円以下の場合 |

| 登録免許税 | 不動産1件に対して1,000円 (通常、土地・建物それぞれに抵当権が設定されるため、1件あたり2,000円) |

| 譲渡所得税 | 長期譲渡所得:譲渡所得に対して20.315% (所得税と復興特別所得税で15.315%+住民税5%)短期譲渡所得:譲渡所得に対して39.63% (所得税と復興特別所得税で30.63%+住民税9%) |

印紙税は売買契約書を締結する際に、契約書に印紙を貼付する形で納めます。

登録免許税は、住宅ローンを組むにあたって金融機関が設定した抵当権を抹消する、抵当権抹消登記の際に納める税金です。抵当権抹消登記は、一般的に残代金の決済や物件の引き渡し時に行われます。

譲渡所得税は売却によって売却益(譲渡所得)が出た場合にのみ納める税金です。

譲渡所得は次の計算式を使って算出します。

譲渡所得=譲渡価額(売却価格)-取得費-譲渡費用

単純に売却価格から取得費を差し引いた金額ではなく、譲渡にかかった費用なども考慮したうえで、譲渡所得に対して課税されます。

これらの税金は、それぞれ売買契約締結時・登記内容の変更時・売却の翌年にかかるものです。そのため、売却活動を開始したタイミングですぐにかかるものではありません。

4-3.費用や税金を抑えて不動産を売却する方法

マイホームを売却した場合に利用できる主な特例は、次の通りです。

- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

- 特定の居住用財産の買換えの特例

- マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

なお、譲渡所得額を算出する際に用いる「取得費」には、物件の購入価格だけでなく、取得時にかかった測量費や各種税金などの諸費用も含めることができます。

これらの諸費用を取得費に加えることで、売却価格から差し引く金額が増え、その分課税対象となる譲渡所得を減らすことができるため、節税につながります。そのため、取得時の契約書や領収書などの関連書類は、しっかりと保管しておくことが大切です。

5.不動産の売却理由別|知っておくべきポイントや注意点

5-1.「住み替え」が理由の不動産売却

住み替えを行う場合は、売却と購入を並行して進めることが大切です。どのような流れで住み替えを完了させるのかを、あらかじめシミュレーションしておきましょう。

- 先に売却し、のちに購入する(売り先行)

- 先に購入し、のちに売却する(買い先行)

- 売却と購入を同時に完了させる(売り買い同時進行)

このなかで、最も金銭的負担を抑えられるのが「売り買い同時進行」です。

売り先行では、売却に時間をかけることができるため、納得のいく条件で旧居を売ることが可能です。しかし、売却のタイミングによっては、新居が決まるまで仮住まいが必要になる場合もあります。

買い先行では、新居をじっくりと探すことができ、理想の物件を購入しやすいというメリットがあります。ただし、旧居の住宅ローンが完済されていない場合、売却が完了するまでの間、2重ローンを抱えるリスクが生じます。

売り買い同時進行では、旧居の引き渡しと同時に新居への引越しができるため、金銭的な負担を抑えることができます。ただし、売却と購入のタイミングを調整するのが難しい場合もあります。

また、購入のタイミングに合わせるために売却を急ぐと、妥協して旧居を安く売却せざるを得ないこともあるので、その点にも注意が必要です。

5-2.「相続」が理由の不動産売却

相続した不動産を売却する場合、まず事前に名義変更(相続登記)を行う必要があります。

また、複数の相続人がいる場合、共有状態の不動産を売却するには、共有者全員の同意を得るか、名義を売主個人に変更する手続きが求められます。

厳密には、共有不動産でも自分の持分のみであれば、共有者の同意なしに売却することが可能です。しかし、その場合、購入希望者が見つかりにくくなるほか、後々トラブルを招くリスクもあるため、慎重に進める必要があります。

5-3.「離婚」が理由の不動産売却

離婚時に不動産を売却する場合、まず「不動産が財産分与の対象となるか」「事前に協議を行い、分割方法を決めているか」が重要なポイントです。

財産分与の対象となる不動産は、婚姻後に購入したもの、または夫婦が共同で購入したものに限られます。例えば、夫が婚姻前に購入し、住宅ローンを完済した不動産は財産分与の対象にはなりません。

名義人であれば、不動産の売却は単独で行えますが、財産分与の対象となる場合には、事前に協議を重ねて財産分与の割合を決めたうえで売却を進めます。

財産分与の基本的な割合は1/2ずつですが、どちらか一方の給与が著しく高く、財産形成に大きく貢献した場合などは、その限りではありません。

なお、財産分与についてはお互いが合意すれば、基本的には自由に決めることができます。今後の生活に大きな影響を与えるため、しっかりと話し合いを行うことが大切です。

5-4.「金銭的問題」が理由の不動産売却

生活費が賄えない」「住宅ローンが支払えない」といった金銭的な理由で不動産を売却する場合もあります。住宅ローンの滞納が続くと、最終的には家が競売にかけられてしまうため、早期に売却を検討することが重要です。

ただし、売却金額と自己資金を合わせても、旧居の住宅ローンを完済できない場合、原則として家の売却はできません。

とはいえ、金融機関との交渉によって、例外的に任意売却が認められることもあります。

金銭的な事情での売却は、急いで売却を完了させなければならない場合もあります。しかし、時間的な余裕がないと、売却価格が低くなり、結果的に妥協せざるを得なくなります。

少しでも高い価格で売却し、ローン返済に充てられるよう、早急に行動を起こすことをおすすめします。

5-5.「転勤」が理由の不動産売却

転勤が理由での売却も、引越しのタイミング次第では、十分な時間をかけて売却できないことがあります。

早急に売却を進めることばかりに集中すると、相場よりも低い価格で旧居を手放すことになりかねません。そのため、タイムリミットをしっかりと設定し、早めに売却活動を開始することが大切です。

転勤後でも、遠方からの売却は不可能ではありません。焦って安価で売るくらいなら、転勤後に売却活動を続ける選択肢も考えてみてください。

ただし、「時間さえあれば希望価格で売れる」とは限らないため、その地域の市場に詳しい不動産会社に相談し、売却方針や販売戦略を一緒に練ることが重要です。

転勤後、数年以内に戻る可能性がある場合は、家を一時的に賃貸に出すのも一つの選択肢です。しかし、賃貸に出す場合、基本的に住宅ローンをそのまま継続できないため、賃貸用のローンに借り換える必要があり、その際の金利が高くなることを考慮しておきましょう。

6.不動産売却で後悔しないためのポイント

6-1.信頼できる不動産会社を見極める

具体的には、以下のような不動産会社であれば、信頼できる可能性が高いと考えられます。

- 営業担当者の対応が迅速かつ丁寧で、十分な知識を有している

- こちらの希望や要望をしっかり聞き、それに合わせた提案をしてくれる

- メリットだけでなくデメリットや心配なポイントも伝えてくれる

- 売却したい物件のあるエリアでの売買実績が十分にある

信頼できる不動産会社を選ぶことで、不動産売却のタイミングの見極めから、販売活動、引き渡し後のトラブル回避まで、幅広いサポートが期待できます。そのためには「複数の不動産会社に話を聞く」ことが重要です。

1社だけに絞ると、その会社の説明が正しいのか、あるいは誤っているのかを判断することができません。ですので、必ず複数の不動産会社から話を聞き、対応やサービス内容を比較した上で、信頼できる会社を選びましょう。

6-2.媒介契約の種類に気をつける

不動産会社と締結する媒介契約には、次の3種類があります。

- 一般媒介契約

- 専任媒介契約

- 専属専任媒介契約

どの契約方法を選ぶかによって、契約期間や販売活動の報告頻度などが異なります。

それぞれの特徴を踏まえて、媒介契約を選びましょう。

6-3.不動産会社とこまめに連絡をとる

媒介契約を結び、販売活動が始まった後も、不動産会社と定期的にコンタクトを取りましょう。不動産会社の担当者は多くの物件を担当しているため、報告が途切れがちな担当者もいるかもしれません。

売却がなかなか進まない場合には、こまめに状況を確認し、必要に応じて対策を講じることが大切です。専任媒介契約では2週間に1回、専属専任媒介契約では1週間に1回、報告義務があるため、連絡を取りやすくなります。

また、媒介契約の契約期間は通常3カ月を目安に設定されています。そのため、最初は一般媒介契約で複数社の対応を比較し、その後、最も対応が良かった1社と専任媒介契約を結ぶ方法も選択肢の一つです。

6-4.内覧は丁寧に対応する

内覧時には、以下のような丁寧な対応を心がけましょう。

- あらかじめ掃除をして部屋をきれいで清潔な状態にしておく

- 値下げ交渉などの要望をむげにしない

- 質問には嘘偽りなく答える

内覧をするということは、立地面や家の外観、販売条件などを、ある程度良いと思っている可能性が高いです。

したがって、家の中を見て最終的に購入するかを決める方が多く、内覧時の売主の対応が購入の大きな判断材料になるのです。

また、内覧時に丁寧な対応をすることで、誠実さをアピールできます。「売主は信頼できる人物である」という印象を与えられれば、前向きに家の購入を検討してもらえるでしょう。

不動産売買は、売主と買主の信頼関係があって初めて成立するものである、ということを忘れないでください。

6-5.不動産の瑕疵(欠陥)を隠さない

雨漏りやひび割れなど、住宅に関する瑕疵(かし)がある場合は、必ず不動産会社に報告するようにしましょう。これらの欠陥を隠したまま売却すると、契約不適合責任を問われ、欠陥部分の補修や損害賠償、契約解除などを求められることがあります。

特に、中古物件を売却する際は注意が必要です。例えば、アスベスト使用の有無に関する調査記録がある物件を売却する場合、買主側への報告義務があります。

アスベストは2006年(平成18年)9月以降、全面的に使用が禁止されていますが、それ以前に建築された不動産には使用されている場合があります。また、アスベスト使用の調査が行われていない場合、その旨を買主に伝える必要があるため、十分に注意しましょう。

住宅の欠陥は査定額に大きな影響を与えるため、売主としては伝えづらい点かもしれませんが、不動産会社に相談することで、契約不適合責任を負わないようにするための免責条項を設定したり、最低限のリフォームを施すなどの適切なアドバイスを受けることが可能です。

大きなトラブルを避けるためにも、物件について気になる部分があれば、必ず買主に伝えるようにしましょう。

7.売却の決め手!不動産会社を選ぶ4つのコツ

7-1.売却実績や得意分野を確認する

依頼する不動産会社を選ぶ際には、過去の売却実績や得意分野をしっかり確認しておくことが大切です。例えば、戸建ての売却を得意とする会社もあれば、マンション売却に特化した会社もあります。

築年数が古い戸建てや駅から距離がある物件でも、地域に詳しい地元の不動産会社に依頼すれば、物件の特徴に加えてエリアの魅力もアピールでき、購入希望者を見つけやすくなる可能性があります。

それでは、売主のタイプ別におすすめの不動産会社をいくつか紹介します。

| 売主のタイプ | おすすめの不動産会社 |

|---|---|

| そのエリアに詳しい担当者に相談しながら売却したい方 | 地域密着の不動産会社がおすすめ |

| 知識があまりなく、実績豊富なプロの意見を聞いて売却したい方 | 売買実績の豊富な大手不動産会社がおすすめ |

| 変形地、再建築不可物件など、訳ありの不動産を売却したい方 | 訳あり物件を専門に扱う不動産会社がおすすめ |

過去の売却実績や得意分野は、不動産会社のホームページや店頭で確認できます。もし実績が明確に掲げられていない場合は、査定を依頼する際に確認することをおすすめします。

7-2.査定の根拠を確認する

不動産の査定額は、不動産会社によって異なるため、査定額の根拠を必ず確認することが重要です。

「宅地建物取引業法第三十四条の二第二項」において、不動産会社は査定の根拠を示すことが義務付けられています。

複数の不動産会社に査定を依頼すると、高額な査定額を提示する会社もありますが、査定額が高ければ必ずしも良いというわけではありません。中には、媒介契約を結びたいがために現実的ではないほど高い査定額を提示する会社も存在します。そのような査定額を信じて高値で売り出しても、長期間売れ残るリスクが高まります。

信頼できる不動産会社を選ぶには、査定額の根拠をしっかり確認し、その正当性を十分に検討することが大切です。

7-3.大手と中小を比較して選ぶ

不動産会社には、大手の全国的に知られている企業から、地域密着型の中小企業までさまざまな種類があります。どの不動産会社を選ぶかは大変ですが、それぞれの特徴を理解し、所有する不動産に合った会社を選ぶことが大切です。

大手不動産会社に依頼すれば、顧客数や認知度が高いため、すぐに高く売れると思うかもしれませんが、必ずしもそれが最適とは限りません。大手は確かに多くの顧客を抱えていますが、中小の不動産会社は地域の特性をよく理解しており、地元に根ざしたネットワークで買主を探すことができます。また、コミュニケーションが密で、細かな対応をしてくれる点も大きなメリットです。

例えば、人気エリアでの不動産売却の場合、大手不動産会社に依頼すれば広範な顧客層にリーチでき、高値で売却する可能性が高まります。一方で、地方や立地があまり良くない場所であれば、地元の中小不動産会社に依頼するほうが、地元のネットワークを活かしてスムーズに売却できることが多いです。

7-4.複数の不動産会社に査定を依頼する

不動産を売却する際は、複数の不動産会社に査定を依頼することが重要です。

複数社に査定を依頼することで、売却価格に対する納得感が得られるだけでなく、信頼できる不動産会社を見つけやすくなります。

ただし、複数の不動産会社に依頼して直接訪問するのは手間も時間もかかるため、忙しい方にはインターネットの不動産一括査定サービスをおすすめします。

一括査定サービスでは、売却を希望する不動産の簡単な情報を入力するだけで、複数の不動産会社から査定額を提示してもらうことができ、効率的に査定を比較できます。

まとめ

不動産売却を成功させるには、不動産会社に任せきりにするのではなく、売主自身も不動産売却に関する知識を深めておくことが非常に重要です。

特に、売却したい物件の相場を理解しておくことは、適正な売出し価格の決定に役立つだけでなく、売却の成功に大きな影響を与えます。

納得のいく形で売却活動を進めるためにも、基本的な知識を身に付け、信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。